1. Was macht unsere Schule aus?

1.1 Statistische Angaben

1. Was macht unsere Schule aus?

1.1 Statistische Angaben

Die Katholische Grundschule Franziskus ist ein Schulverbund mit einem Hauptstandort in Remscheid Lennep und einem Teilstandort in Remscheid Lüttringhausen. Der Standort in Lennep wurde 1641 von den Minoriten gegründet, der Teilstandort Lüttringhausen besteht seit 1922. Die KGS Franziskus wird als Offene Ganztagsgrundschule (OGS) mit zwei unterschiedlichen Trägern geführt (siehe Menü: „Unsere OGS“). Der Schulbezirk umfasst jeweils den Stadtteil Lennep und den Stadtteil Lüttringhausen. Mit ihren derzeit ca. 300 Schülerinnen und Schülern und den 21 Lehrkräften (7 in Lü und 14 in Le) ist sie zwar eine dreizügige Einrichtung, die jedoch durch die Aufteilung in zwei Standorte beide durch eine sehr persönliche Atmosphäre bestimmt werden, in der jede Lehrkraft (fast) jede Schülerin und jeden Schüler kennt. Das kleinstädtische Einzugsgebiet der beiden Stadtteile trägt ebenfalls dazu bei.

Das Schulgebäude birgt genügend Platz für alle Klassen sowie die OGS. Allerdings sind in den nächsten Jahren erhebliche Umbaumaßnahmen zu erwarten, da die Anzahl an OGS-Plätzen, aufgrund der großen Nachfrage, erweitert werden muss.

Die Klassenstärken in der KGS liegen im Moment zwischen 24 und 28 Kindern.

An unseren Standorten findet der Herkunftssprachliche Unterricht in Italienisch statt, an dem auch italienische Kinder der anderen Lüttringhauser Grundschulen teilnehmen. In Lennep wird zukünftig auch der Herkunftssprachliche Unterricht in Spanisch stattfinden.

1.2 Katholische Bekenntnisschule

Da es sich bei der KGS Franziskus um eine Konfessionsschule handelt, nehmen alle Schülerinnen und Schüler am katholischen Religionsunterricht teil. Aus dem katholischen Selbstverständnis heraus fühlen wir uns verpflichtet:

- bei den Schülerinnen und Schülern die Frage nach Gott zu wecken.

- den Schülerinnen und Schülern zu einem vertieften Selbstverständnis in Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen und zur Schöpfung zu verhelfen.

- die Schülerinnen und Schüler zur Achtung gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen zu befähigen.

Um die Kinder mit den praktischen Ausdrucksformen von Religion und Glauben vertraut zu machen, pflegen wir ein besonderes Verhältnis zur Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz bzw. St. Bonaventura. Wir gestalten mit den Kindern in Zusammenarbeit mit dem Pastor der Gemeinde Gottesdienste zu den christlichen Festen. Diese (Erntedank, St. Martin, Advent, Karneval, Fastenzeit, Ostern und Dankgottesdienst zur Erstkommunion) prägen den Ablauf des Schullebens im Besonderen. Auch die Einschulung der Neulinge und die Entlassung der Kinder des vierten Schuljahres feiern wir mit einem Gottesdienst. Zusätzlich besuchen die 3. und 4. Schuljahre etwa einmal im Monat einen Schulgottesdienst.

Kontaktstunden mit dem Pastor oder den Gemeindereferenten und Besuche in der Kirche – außerhalb des Gottesdienstes – finden regelmäßig nach Absprache statt.

In Lüttringhausen benutzen wir auch das Jugendfreizeitheim der Gemeinde für Feiern, Einschulung, Vorlesewettbewerb und dergleichen mehr. Viele unserer Schülerinnen und Schüler und deren Familien nehmen an den Aktivitäten der Gemeinde teil.

Um unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben „Weltbürger“ zu sein, unterstützen wir die Misereor Kinderfastenaktionen in der Oster- und Weihnachtszeit, und die Sternsingeraktion zum Jahreswechsel. Die Kinder erhalten Einblick in Lebenssituationen anderer Kinder auf dieser Welt und können selbst unterstützend helfen. Des weiteren werden die in unserer Musischen Woche im November/Dezember hergestellten Produkte von unseren Schülerinnen und Schülern im Freundes- und Familienkreis verkauft und das Geld wird seit einigen Jahren für das Kinderhospiz Burgholz, Wuppertal oder für vom Kinderparlament ausgewählte Projekte des Franziskanerordens gespendet.

1.3 Offene Ganztagsgrundschule

Die OGS ermöglicht einen Zugewinn an Zeit für Erziehung, individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung durch eine enge Verzahnung von schulischen und außerschulischen Lern- und Förderangeboten. Die Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztags leistet über die bessere Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie einen wichtigen Beitrag zur Bildungs- und Erziehungsarbeit. Schulkinder brauchen Bildungschancen, wobei unter „Bildung“ mehr als schulisches Lernen und weit mehr als die Vermittlung von Wissen zu verstehen ist. Sie umfasst die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit, die aktive Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Vorbereitung auf künftige Lebens- und Lernabschnitte.

1.3.1 OGS in Lüttringhausen

Kinder und Jugendliche sind Ziel und Mittelpunkt des Handelns der Katholischen Jugendagentur (KJA) Wuppertal gGmbH. Junge Menschen werden in der kirchlichen Jugend- und Jugendsozialarbeit nicht nur als Adressaten, sondern als eigene Subjekte ernst- und wahrgenommen.

Als anerkannter Träger der Jugendhilfe wollen wir mit unserem Angebot im Bereich der OGS zur angemessenen Förderung und positiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen.

Neben der qualitativen Betreuung und Förderung von Schulkindern im Primarbereich ist ein konzeptioneller Leitgedanke unserer Angebote die Beteiligung verschiedener Angebotsträger an der Ganztagsbetreuung. Hierbei gilt unser besonderes Augenmerk der sozialräumlichen Orientierung und der Kooperation mit katholischen Trägern.

Sowohl für die konzeptionelle und inhaltliche Ausgestaltung der Angebote als auch die für deren Durchführung erforderliche personelle Besetzung trägt die KJA Wuppertal gGmbH die Verantwortung. Dabei ist eine fortlaufende Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns selbstverständlich. In der OGS an der KGS Franziskus am Teilstandort Lüttringhausen arbeiten verschiedene pädagogische Mitarbeiter sowie eine Küchenkraft.

Die Ganztagsbetreuung in Trägerschaft der KJA Wuppertal gGmbH umfasst folgende Schwerpunkte:

– Verlässliche Betreuung der Schulkinder an allen Unterrichtstagen und an unterrichtsfreien Tagen, sowie bedarfsorientiert in den Schulferien.

– Altersgerechtes Spielangebot und die Gewährleistung von Erholungsphasen nach dem Unterricht.

– Gemeinsames Mittagessen in überschaubaren Tischgruppen als gemeinschaftsfördernde und kommunikative Aktivität.

– Lernzeiten zu fest vereinbarten Zeiten, in ruhiger Atmosphäre und mit Unterstützung von Lehrkräften der Schule.

– Freizeit-, Förder- und projektbezogene Angebote.

– Zusammenarbeit, Mitwirkung und Qualitätssicherung durch Kooperation von Schule, OGS-(Maßnahme-) Träger und Elternschaft.

– Nachmittag- AG`s in den Bereichen Musik, Sport & Bewegung, Kreativität, Entspannung sowie weiterer Förderbereiche

Besonderheiten:

– Freitags keine Hausaufgaben & AGs, stattdessen Geburtstagsfeiern, Kinderkonferenzen und freie Zeitgestaltung.

– Religionspädagogische Projekte u.a. mit der kath. Kirchengemeinde St. Bonaventura und Heilig Kreuz

– abwechslungsreiche Ferienbetreuung, ausgenommen 3 Wochen Sommerferien und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

– Morgens wird ein Frühstückssnack bereitgestellt und Getränke stehen den Kindern tagsüber kostenlos zur Verfügung

– der gewählte Elternrat trifft sich regelmäßig mit OGS-Leitung und OGS-(Maßnahme-)Träger

Im Rahmen des Ferienprogramms finden zahlreiche Ausflüge, so z.B. zum Naturgut Ophoven, ins Freilichtmuseum Hagen, oder in den Zoo statt sowie mehrtägige themenorientierte Projekte (bspw. Sport, Ernährung, Kunst …).

1.3.2 OGS Lennep

Die pädagogische Betreuung Ihrer Kinder in der OGS wird in Zusammenarbeit von der Schule und dem Verein zur Betreuung von Schulkindern „Die Verlässliche e.V.“ übernommen. Das pädagogische Konzept will den Lebensraum in der OGS gemeinsam mit Schule, Kindern und Eltern positiv und sinnvoll gestalten.

Wichtige Ziele unserer Arbeit mit und für Kinder sind:

- Das positive Selbstwertgefühl des Kindes verstärken

- Die Stärken des Kindes wahrnehmen

- Das Sozialverhalten fördern

- Hinzuführen zu Selbstentscheidung und Eigenverantwortung

- Toleranz und Akzeptanz (ich werde angenommen, ich respektiere, ich nehme Rücksicht, ich erfahre Rücksicht)

- Freiräume schaffen für die Bedürfnisse der Kinder

- Hausaufgabenbetreuung in kleinen Gruppen

- Zeit zum Spielen (drinnen und draußen)

- ein gemeinsames, ausgewogenes frisch zubereitetes Mittagessen

- Förderangebote aus den Bereichen Sport und Bewegung, Musik und Kunst, Natur etc.

Besonderheiten:

– Freitags keine Hausaufgabenbetreuung

– abwechslungsreiche Ferienbetreuung, ausgenommen 3 Wochen in den Sommerferien und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

– der gewählte Elternrat trifft sich regelmäßig mit OGS-Leitung und OGS-(Maßnahme-)Träger

2. Was ist uns wichtig an unserer pädagogischen Arbeit?

Ziele unserer pädagogischen Arbeit

In unserem Unterricht und in der nachmittäglichen Betreuung wollen wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnen, Zuversicht und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erwerben und außerdem Anstrengungsbereitschaft, Leistungsbereitschaft und Ausdauer zu entwickeln. Gleichzeitig wollen wir die Bereitschaft und Fähigkeit fördern, das eigene Lernen zielgerichtet zu gestalten. Besonders wichtig ist uns die Förderung von gemeinschaftlichem Lernen. Dazu müssen soziale und persönliche Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, Rücksichtnahme und Verantwortungsbereitschaft sowie Kommunikations-, Team- und Demokratiefähigkeit angebahnt werden.

Gemäß der christlichen Orientierung unserer Schule ist die Wertschätzung jedes einzelnen Menschen mit all seinen Fähig- und Fertigkeiten, aber auch seinen menschlichen Schwächen, besonders wichtig. Daraus ergibt sich, dass jeder Einzelne in seiner Persönlichkeit so angenommen wird wie er ist, aber er muss auch die Rechte und Gefühle seiner Mitmenschen anerkennen. Durch erziehenden Unterricht sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich unterstützen wir die Schülerinnen und Schüler, tragfähige christliche und demokratische Wertvorstellungen zu entwickeln, um sie zu einem friedlichen und verantwortlichen Miteinander zu befähigen.

1.4 Zusammenleben gestalten

In der Schule fühlen wir uns zusammen wohl, wenn es uns gelingt, Hand in Hand mit allen an der Erziehung Beteiligten: Kindern, Eltern, OGS- und Lehrkräften an unserer Schule ein Klima zu schaffen, in dem die Kinder lernen, sich selbst und andere so zu akzeptieren, wie sie sind, mit ihren Stärken und Schwächen. Ziel ist, dass die Schüler und Schülerinnen sich wohl und sicher fühlen und so ihr Selbstvertrauen mehr und mehr aufbauen können.

Alle am Schulleben Beteiligten sind deshalb gehalten, durch ihre Unterstützung in alltäglichen Situationen, durch ihre Mitwirkung an schulischen Aktionen, durch ihre Gesprächsbereitschaft und die Anerkennung der Hausregeln, daran mitzuarbeiten, dass unsere Schule ein lebenswerter Ort mit vielfältigen Erfahrungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bleibt.

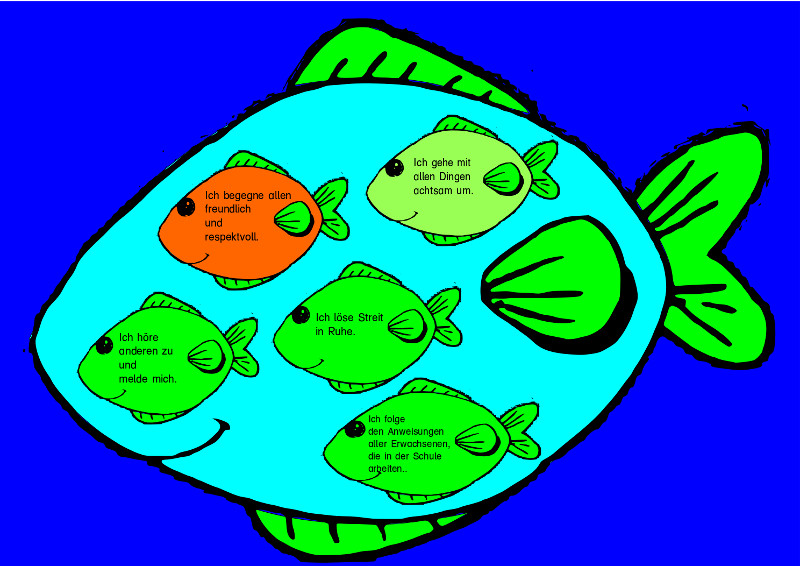

Ausgangspunkt für uns ist dabei die Geschichte von Swimmy (von Leo Lionni), dem kleinen schwarzen Fisch, der schließlich das Auge des roten Fischschwarms bildet, so dass dieser aussieht wie ein riesiger Fisch und somit allen kleinen Fischen ermöglicht, die große weite Welt zu sehen.

In unserer Schule gehören alle zusammen und jeder ist wichtig! Allerdings muss man, um Zusammenleben positiv gestalten zu können, gewisse Regeln beachten, die wir zusammengestellt und mit den Kindern besprochen haben.

Jedes Kind hat dazu passend einen Fisch in der Klasse hängen, der mit Klammern versehen ist. Diese können bei Regelverstößen weggenommen und bei gutem Benehmen wieder angeheftet werden. Sind alle Klammern weg, bekommen die Eltern des Kindes eine Benachrichtigung durch die Lehr- oder OGS-Kraft in Form eines altersgerechten „Nachdenkbogens“, den das Kind ausfüllen muss und den die Eltern unterschrieben wieder mit in die Schule geben müssen. So ist gewährleistet, dass Eltern informiert sind und gemeinsam mit, Lehrkräften, OGS-Kräften und Kindern an einem positiven Zusammenleben arbeiten können und im Gespräch bleiben.

Sollte das Kind am Ende des Tages bzw. der Woche noch alle Klammern an seinem Fisch haben, so wird es in eine Liste eingetragen. Bei einer gewissen Anzahl positiver Eintragungen erhält es eine Belohnung, die von Klasse zu Klasse unterschiedlich gehandhabt wird. So wird sein/ ihr positives Verhalten angemessen gewürdigt.

1.4.1 Unterrichtliche Überlegungen

Um die uns selbst gesetzten vielfältigen Ziele unserer pädagogischen Arbeit zu erreichen, ist es notwendig, wo immer möglich von Fähigkeiten, Interessen und Neigungen der Kinder auszugehen. Da Kinder ihre Lebenswelt ganzheitlich erleben, muss fachliches und fächerübergreifendes Lernen kombiniert werden.

Im Fachunterricht wollen wir die Kinder mit fachlichen Arbeitsweisen vertraut machen, um sie in die Lage zu versetzen, selbstständig zu lernen. Fächerübergreifendes Lernen zu einzelnen Themen oder in Projekten soll sie befähigen in Zusammenhängen zu denken, ihr Wissen und Können in vielfältigen Situationen zu nutzen und den jeweiligen Erfordernissen anzupassen.

Jeder Unterricht muss darüber hinaus die sprachlichen Fähigkeiten aller Kinder weiter fördern. Lese – und Schreiberziehung und der verstehende Umgang mit Texten sind für uns deshalb leitende Prinzipien des gesamten Unterrichts. Um die Ziele zu erreichen, bedürfen Kinder mit Sprachmängeln besondere Förderung. Dies betrifft nicht nur Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sondern auch Kinder mit Defiziten in ihrer Muttersprache Deutsch. Außerdem befürworten wir den Besuch des Herkunftssprachlichen Unterrichts, da die richtige Beherrschung der Muttersprache, wenn sie nicht Deutsch ist, dringend notwendig ist, um eine Zweitsprache besser zu erlernen.

Zur Erreichung dieser Ziele wollen wir den Schülerinnen und Schülern im Unterricht sowohl Gelegenheit zum Lernen in angeleiteter Form als auch in offenen Lernformen bieten, sie zum individuellen und gemeinsamen Lernen anregen und dabei unterstützen.

1.4.2 Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums

Das Erreichen dieser Ziele erfordert eine intensive Zusammenarbeit. In wöchentlich stattfindenden Treffen – Lehrerkonferenzen, Fachkonferenzen, Jahrgangsstufensitzungen, Teamsitzungen – diskutieren wir regelmäßig, tauschen Beobachtungen, Erfahrungen und Probleme aus und treffen Absprachen zum Curriculum. Darüber hinaus werden in diesen Gremien Konzepte erarbeitet, Projekte entwickelt und Vorlagen für die Mitbestimmungsorgane vorbereitet.

Besonders eng ist die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften einer Jahrgangsstufe. Projekte, Unterrichtsreihen und Klassenarbeiten werden gemeinsam erarbeitet, vorbereitet und durchgeführt. Dieses Vorgehen ermöglicht auch eine sinnvolle Gestaltung des Vertretungsunterrichts.

1.5 Schule als Lebens- und Erfahrungsraum

Ein reichhaltig gestaltetes und anregendes Schulleben unterstützt den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Grundschule und erweitert die Formen und Möglichkeiten des Lernens. Schule ist für Schülerinnen und Schüler immer auch Lebens- und Erfahrungsraum, der ihr Denken und Handeln beeinflusst.

Es ist uns deshalb wichtig, dass die Kinder in unserer Schule gegenseitige persönliche Zuwendungen und offenen mitmenschlichen Umgang erfahren und dadurch lernen vertrauensvolle Bindungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrkräften und anderen am Schulalltag beteiligten Personen aufzubauen. Durch solche Erfahrungen erlangen unsere Schülerinnen und Schüler Sicherheit und Geborgenheit und ihre Fähigkeiten und Bereitschaften zu sozialem Handeln werden gefördert.

Sie sollen durch gemeinsame Feste Gemeinschaft erfahren, miteinander feiern und Traditionen pflegen. Durch die Mitgestaltung unserer Veranstaltungen lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen.

Neben den an allen Schulen üblichen Veranstaltungen – Sportfest, Schulfest und Projektwoche (im Wechsel) – finden an unserer Schule folgende Veranstaltungen zusätzlich statt:

- Gottesdienste zu den verschiedenen christlichen Festen, zur Einschulung und Verabschiedung

- Erntedanktag mit gemeinsamem Kochen und Essen

- musische Projektwoche zu Beginn der Adventszeit

- traditioneller Martinszug mit allen Lüttringhauser Grundschulen bzw. Gestaltung des Martinsstückes auf dem Lenneper Martinszug und eine Martinsfeier in der Schule

- gemeinsame Karnevalsfeier in der Turnhalle

- gemeinsame Nikolaus- und Weihnachtsfeier

- Patenschaften der Viert/ Drittklässler für die Erstklässler

- Darüber hinaus macht jede Klasse Klassenausflüge, Klassenfeste und gestaltet den Klassenraum.

Die regelmäßig unterstützende Tätigkeit der Eltern bei diesen Veranstaltungen prägt das Schulleben entscheidend mit, dadurch wächst auch die Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Schule.

1.6 Zusammenarbeit mit den Eltern

Kinder lernen erfolgreicher, wenn sie von Schule und Eltern gemeinsam unterstützt werden. Wir sehen die Beteiligung der Eltern und ihr Engagement für schulische Aufgaben in Übereinstimmung mit den Richtlinien als wesentliche Bedingungen für den Erfolg unserer schulischen Arbeit an.

Die Eltern werden in die Bildungsarbeit der Schule einbezogen. Die Zusammenarbeit zwischen der Elternschaft und Schule bezieht sich einerseits auf die Mitwirkungsgremien – Schulkonferenz, Schulpflegschaft und Klassenpflegschaft (siehe Anlagen mit Info-Blatt) – andererseits aber auch auf klasseninterne Veranstaltungen – Stammtische, Klassenfeiern, Klassenfahrten. Gerne sehen wir auch Eltern im Schulvormittag als ehrenamtliche Lesebegleiter.

Daneben führen wir viele Einzelgespräche mit Eltern. Dabei informieren wir sie nicht nur über die Bewertungskriterien und den Leistungsstand des Kindes, sondern es liegt uns auch an einem Austausch über die Arbeit und das Verhalten des Kindes.

Im Bedarfsfall werden Vereinbarungen über Erziehungsziele getroffen und wechselseitige Pflichten festgelegt. Lehrkräfte und Eltern treffen Absprachen zum Verhalten und vereinbaren Förderpläne für die häusliche Förderung. Darüber hinaus werden Wege zu Fachleuten in außerschulischen Beratungs- und Fördereinrichtungen gemeinsam besprochen. Diese Vereinbarungen werden in weiteren Gesprächen überprüft und gegebenenfalls erweitert oder verbessert, so dass es zu einem kontinuierlichen Austausch zwischen Eltern und Lehrkräften kommt (siehe auch Beratungs-Konzept). Sollte das Kind in der OGS angemeldet sein, so werden auch die OGS-Kräfte mit in den Prozess einbezogen.

1.7 Unser Schulverein

Unsere Schule hat für jeden Standort einen eigenen Schulverein. Die Schulvereine unterstützen und gestalten Elemente des Schullebens selbstständig, wie z.B. die Organisation des Martinszuges in Lü und die Organisation von eigenen Bereichen bei Schulveranstaltungen.

Des Weiteren unterstützt uns unser Schulverein auch finanziell, durch Anschaffung von Schulbüchern, die nicht über den Schuletat gekauft werden können, Computerzubehör, Software und Bastelmaterialien für den Kunstunterricht sowie von größeren Ausgaben, wie Trikots etc. (siehe auch im Menü „Unser Schulverein“.

3. Wie setzen wir unsere Ziele in die Praxis um?

3.1 Konzept der Schuleingangsphase in der KGS Lüttringhausen

3.1.1 Grundsatzüberlegungen zur organisatorischen Umsetzung

Die Schuleingangsphase besteht an unserer Schule aus jahrgangsbezogenen Klassen. Durch dieses Modell bleiben die Lerngruppen in der Eingangsphase gesichert und Klassengemeinschaften mit ihrem pädagogischen und sozialen Wert während der gesamten Grundschulzeit erhalten. Differenzierte Lernwege nach entsprechenden Förderplänen, sowie nach Tages- und/ oder Wochenplänen, Lernen an Stationen und Freiarbeit sind auch in Jahrgangsklassen sinnvoll durchzuführen.

Nach Absprache unter den Lehrkräften können einzelne Kinder der Schuleingangsphase auch am Unterricht der höheren, bzw. niedrigeren Klasse teilnehmen.

3.1.2 Information der Eltern in der Einschulungsphase

Beobachtungen von Auffälligkeiten am Anmeldetag, beim Sprachstandstest oder der Schulspielstunden werden umgehend mit den Erziehungsberechtigten beraten. Hierzu gibt es ebenfalls ggf. „Runde-Tisch-Gespräche“ gemeinsam mit der Erzieherinnen und Erziehern der jeweiligen KiTas. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Informationsabenden findet im Mai/Juni ein Informationsabend für die Eltern der künftigen Schulneulinge im neuen Klassenverband mit den Klassenlehrerinnen statt sowie ein Nachmittag an dem die Schulneulinge ihre Klassenlehrkräfte kennenlernen und die Eltern wichtige Informationen zum Schulbeginn erhalten.

3.1.3 Lernstands- und Förderdiagnostik vor der Einschulung

Bereits vor der Einschulung werden eine Menge Informationen über die Schulanfänger gesammelt, die eine recht genaue Lernstandsdiagnostik ermöglichen.

So finden bei der Anmeldung im Herbst längere und intensive Gespräche mit jedem Kind durch die Schulleiterin und die Lehrkröfte statt, die einen detaillierten Eindruck des Sprachstandes vermitteln.

Alle Schulanfänger nehmen an einer Schulspielstunde teil. Systematische Beobachtungen durch zusätzliche Lehrkräfte ermöglicht das Erkennen von Defiziten in verschiedenen Wahrnehmungsbereichen.

Nach einer Evaluation der Schulspielstunde wird bei Auffälligkeiten ein „Runder Tisch“ einberufen, an dem die künftige Lehrkraft, die Erzieherinnen oder Erzieher und die Eltern teilnehmen. Dies ermöglicht direkte Gespräche mit den an der Erziehung beteiligten Menschen, die sich als sehr wertvoll erwiesen haben. Diese enge Kooperation mit den KiTas ist auch zur Erstellung individueller Förderkonzepte unerlässlich, so dass diese noch vor der Einschulung erstellt werden können.

Die Spielstunde, an der alle Kinder teilnehmen, gibt zusätzlich Aufschluss über die motorischen Fähigkeiten. Außerdem kommen alle zukünftigen Schulkinder zu Besuch und nehmen an einer speziell auf sie zugeschnittenen Schulstunde teil. Unsere Schulneulinge sind auch zu Schulfesten eingeladen, um ihnen schon etwas Lust auf unser Schulleben zu machen.

3.1.4 Individuelle Förderungen in der Schuleingangsphase

In der Anfangsphase nach den Sommerferien überprüfen die Klassenlehrkräfte den Entwicklungs- und Lernstand der Kinder, um individuelle Förderbedarfe festzustellen und Lernwege zu planen.

Anschließend werden die Kinder der 1. Klasse mit vergleichbarem Förderbedarf zusammengefasst und in Lerngruppen gezielt gefördert. Hierbei finden auch die Bereiche optische und akustische Wahrnehmung, sowie die Verbesserung der Konzentration und Feinmotorik besondere Beachtung.

In einzelnen Fällen können Kinder am Unterricht der höheren, bzw. niedrigeren Jahrgangsstufe teilnehmen. Sollte sich bei diesen Kindern die Mitarbeit in mehreren Fächern in dieser Stufe als sinnvoll erweisen, werden die Eltern auf die Möglichkeit der Vor- und Rückstufung hingewiesen.

3.1.5 Organisation der individuellen Verweilzeit in der Schuleingangsphase

Die gesetzlich vorgegebene Verweildauer von ein bis drei Jahren gilt auch bei jahrgangsbezogener Klassenbildung.

Die Entscheidung über die individuelle Lernzeit jeder Schülerin und jedes Schülers wird auf der Grundlage systematischer Beobachtung der Lernprozesse und Lernfortschritte getroffen. Begleitend finden Beratungsgespräche mit den Eltern statt.

Auf Antrag der Eltern ist ein Wechsel der Jahrgangsstufe jederzeit möglich. Die Entscheidung der Lehrkräfte hierüber wird am Ende der Jahrgangsstufenkonferenz 2 getroffen. Hierbei wird folgendes zugrunde gelegt:

- Schülerinnen oder Schüler, die die Kompetenzerwartungen des 2. Schuljahres nicht erreichen, verbleiben ein drittes Jahr in der Eingangsstufe

- Schülerinnen oder Schüler, deren kognitive Leistungen und soziale Kompetenz weit über dem Durchschnitt liegen, können mit Zustimmung der Eltern während der Schuleingangsphase in die nächst höhere Stufe wechseln.

- Ein „sanfter“ Wechsel der Klassengemeinschaft wird durch stundenweise Besuche in der neuen Klasse vorbereitet.

3.2 Nahtstelle für den Übergang von Klasse 2 nach Klasse 3

Neben dem Erreichen der in den Richtlinien formulierten verbindlichen Anforderungen für die einzelnen Fächer ist uns für den kontinuierlichen Übergang von Klasse 2 in Klasse 3 auch wichtig, dass folgende Lernformen und Arbeitsweisen in den ersten zwei Schuljahren eingeübt bzw. angebahnt werden:

- grundlegende Lernformen und Verhaltensweisen

- soziale Umgangsformen pflegen

- Regeln für Unterrichtsgespräche einhalten können

- wöchentliche Lernzeitenpläne zuverlässig erledigen

- gemeinsames Lernen in verschiedenen Sozialformen

- soziale Dienste für die Gemeinschaft übernehmen

- Arbeitsaufträge lesen und umsetzen können

- problemlösungsorientiert arbeiten können (z.B. gezielte Fragen zu Arbeitsaufträgen stellen können, Bereitschaft zeigen, auch schwierige Aufgaben anzugehen)

- Vertrauen haben in die eigenen Fähigkeiten, um selbstständig arbeiten zu können

- Arbeitsergebnisse verlässlich kontrollieren können

3.3 Organisation der Klassenstufen 3 und 4

3.3.1 Lernen allgemein

In Klasse 3 und 4 legen wir zunehmend größeren Wert auf eigenständiges Lernen. Die Kinder übernehmen dafür sukzessive mehr Verantwortung. Durch fördernde und ermutigende Hilfe führen wir sie nach und nach zu systematischeren Formen des Lernens. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich ihrer Lernwege bewusst werden und sie verstehen, den Sinn von Lernwegen erkennen und die Möglichkeit haben, aus Fehlern zu lernen. So sollen sie zu einer realistischen Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit gelangen. Selbstverständlich setzt dies zielgerichtete Unterstützung von lernschwächeren und lernstärkeren Schülern voraus. In immer größerem Maße sollen die Schüler daher befähigt werden allein oder in Gruppen ergebnisorientiert selbst zu arbeiten und zuhörend vorgestellte Prozesse und Ergebnisse nachvollziehen können.

3.3.2 Klassenlehrkraftprinzip

Die Klassenlehrkräfte der 3. und 4. Klassen unterrichten mindestens zwei Hauptfächer wie z.B. Deutsch und Sachunterricht oder Englisch in der eigenen Klasse. Nach Möglichkeit unterrichtet eine zusätzliche Lehrkraft mindestens ein weiteres Hauptfach, so ist die Beratung bezügl. der Schulformempfehlung noch umfassender. Der Unterricht findet im Klassenverband statt.

3.3.3 Übergang von Klasse 4 nach 5

Wir sind bestrebt, den Schülern und Schülerinnen den Wechsel nach Klasse 4 zu erleichtern, indem wir sie im eigenständigen Arbeiten und im Selbstwertgefühl stärken. Zum Beispiel müssen die Kinder sich in Klasse 4 in größerem Maße Informationen aus verschiedenen Quellen ( Nachschlagewerke, Internet, Bücherei) selbstständig beschaffen und nutzen.

Im Religions- und Deutschunterricht setzen sich die Kinder unter dem Aspekt „Abschied nehmen – einen Neuanfang wagen“ mit dem Thema „Wechsel auf eine andere Schule“ auseinander.

Gegen Ende des Schuljahres führen wir vor dem Übergang Gespräche mit den entsprechenden Lehrkräften der aufnehmenden Schulen.

Außerdem gibt es Absprachen mit den weiterführenden Schulen wie die Klassenarbeiten, die im 2. Halbjahr des 4. Schuljahres durchgeführt werden, um auch hier die Kinder bestmöglich auf die neuen Anforderungen vorzubereiten.

Nach dem Wechsel nehmen die Lehrkräfte ggf. an den Quartalskonferenzen der weiterführenden Schulen teil.

3.4 Erfahrungen an außerschulischen Lernorten

Lernen wird von Kindern als sinnvoll erfahren, wenn es auch an außerschulischen Lernorten stattfindet.

3.4.1 Klasse 1+2

Das Lehrerteam 1/2 hat folgende Aktivitäten angeregt:

- Besuch des Wuppertaler Zoos (mit Schwebebahnfahrt)

- Besuch der Naturschule Grund

- Besuch der Hygieneräume zum Thema Zahngesundheit im Gesundheitsamt

- Besuch der Stadtteilbücherei zur Unterstützung der Lesemotivation

- möglichst ein Theaterbesuch in der Adventszeit

3.4.2 Klasse 3 + 4

Das Lehrerteam 3/4 hat die folgenden Aktivitäten angeregt:

- In Klasse 4 sollte eine Klassenfahrt von 3 Tagen stattfinden.

- Im 3/4. Schuljahr sollte ein Unterrichtsgang mit heimatkundlichem Hintergrund, mindestens ein Museumsbesuch im naturkundlichen Bereich und ein Museumsbesuch oder Ausflug mit geschichtlichem oder künstlerischem Hintergrund stattfinden.

- Zusätzlich zum Musikbegegnungsprogramm mit den Remscheider Symphonikern wird ein Theaterbesuch angestrebt.

- Unsere Schule nimmt teil am Theaterprojekt gegen sexuellen Missbrauch „Mein Körper gehört mir“.

- Wir beteiligen uns regelmäßig am Mathematikwettbewerb für Grundschulen.

- Sportwettbewerbe wie S-Cup, Basketball, Schwimmen und Leichtathletik werden von uns regelmäßig wahrgenommen.

4. Das Förderkonzept der KGS Franziskus

4.1 Ziele

Die Schule hat es sich zum Ziel gesetzt, vielseitige individuelle Förderangebote zu schaffen, dabei lern- und handlungsorientiert zu arbeiten (mit Kopf, Herz und Hand), insbesondere aber die vielfältigen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu stärken und auszubauen, z.B. im musischen Bereich, im sportgesundheitlichen Bereich, im naturwissenschaftlichen Bereich, im umfassenden sprachlichen Bereich und natürlich auch im mathematischen Bereich. Drohendem Leistungsversagen wird die Schule unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern mit der Anwendung vorbeugender Maßnahmen begegnen. (siehe Kapitel Elternarbeit, Beratungskonzept)

4.2 Wie erreichen wir diese Ziele?

Die Förderung musisch interessierter und begabter SchülerInnen erfährt eine Umsetzung in vielfältiger Form. Im Unterricht kommen unterschiedliche Musikinstrumente zum Einsatz, die einfach zu handhaben sind (z.B. Bommwhacker, Trommeln, Rasseln, weiter Orffsche Instrumente…), so dass alle Kinder die Erfahrung machen, dass sie Musik machen können. Wir singen regelmäßig – nicht nur Kirchenlieder – und auch das Tanzen hat bei uns einen Raum. Der Besuch der Berg. Symphoniker ist eine weitere Gelegenheit, in Kontakt mit verschiedenen Instrumenten zu kommen. Zusätzlich besuchen die Kinder im 3. und 4. Schuljahr ein Konzert im Theo-Otto-Theater. Im Nachmittagsbereich gibt es durch die Angebote im Offenen Ganztag weitere musische AGs, wie z.B. Tanzen, Trommeln oder Flöten.

Im naturwissenschaftlichen Bereich haben wir geeignetes Unterrichtmaterial (bes. Experimentierboxen) angeschafft, um individuelle Förderung der Kinder möglich zu machen (siehe auch AP SU). Zusätzlich laden wir externe Spezialisten ein, die den Kindern auch über das schulische Wissen hinausgehende naturwissenschaftliche Bereiche nahebringen. Der PC bzw. mittlerweile die in jeder Klasse vorhandenen Tablets als geeignetes Arbeitsmittel steht hier in besonderem Maße zu Verfügung. Ebenso sind wir bemüht, regelmäßig außerschulische Lernorte, wie z.B. die Naturschule Grund oder die JuniorUni in Wuppertal aufzusuchen.

Im sportgesundheitlichen Bereich achten unsere Lehrkräfte auf abwechslungsreiche Angebote im Unterricht, die verschiedene Bereiche der motorischen Förderung, der Teamfähigkeit, des „Sich-an-Regeln-haltens“ etc. fördern. Auch die OGS hat in ihrem Nachmittagsprogramm einige BewegungsAGs in Kooperation mit den örtl. Sportvereinen.

Außerdem gibt es an unserer Schule zwei S-Cup Mannschaften (von jedem Standort eine), die sich vor dem Turnier wöchentlich nachmittags zum Training trifft. Die Teilnahme an städt. Sportwettkämpfen ist für uns ebenfalls selbstverständlich. Regelmäßig führen wir Wanderungen sowie Sport- und Spielfeste und Sponsorenläufe durch.

Im umfassenden sprachlichen Bereich ist das Angebot an die Kinder sehr vielfältig: es gibt Fördermaßnahmen zum LRS, Projekte in Kooperation mit den Stadtteilbibliotheken und in Lüttringhausen mit dem örtl. Leibniz- Gymnasium. Zur besonderen Diagnose bei auftretenden Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich bedienen wir uns externer Fachleute, z.B. von der Psychologischen Beratungsstelle der Stadt Remscheid. Lesebegleiter (i.d.R. Mütter) stehen auch zur äußeren Differenzierung zur Verfügung. Das Tablet als geeignetes Arbeitsmittel steht hier in besonderem Maße zu Verfügung (z.B. Antolin, siehe auch Medienkonzept).

Die mathematischen Kompetenzen der SchülerInnen werden u. a. durch geeignete Fördermaßnahmen (siehe AP Mathe und durch die Teilnahme an Wettbewerben (z.B. Känguru) erweitert. Das Tablet als geeignetes Arbeitsmittel steht hier in besonderem Maße zu Verfügung (z.B. AntonApp, …, siehe auch Medienkonzept)

4.3 Die Förderung besonders begabter Kinder

Kinder verfügen in der Regel über eine Vielzahl von Begabungen. Man unterscheidet dabei zwischen SchülerInnen mit besonderen Begabungen in Teilleistungsbereichen und solchen, die über eine Vielzahl besonderer Begabungen und Fähigkeiten verfügen und als besonders oder hochbegabt gelten. Es ist uns ein selbstverständliches Anliegen, diese Talente möglichst früh zu erkennen und von Anfang an zu fördern. Die Lehrkräfte sind daher bemüht, schon vor der Einschulung durch Beobachtungen und Gespräche mit Eltern und Erzieherinnen und Erziehern Erkenntnisse über besondere Veranlagungen, Fähigkeiten und Interessen zu gewinnen, um eine früh einsetzende Förderung anzubahnen.

4.4 Wie wird individuell gefördert?

Hier wird vorrangig das Prinzip der inneren Differenzierung eingesetzt, bei dem jedes Kind entsprechend seiner persönlichen Fähigkeiten Aufgaben zugeteilt bekommt, oder sich selbst aussuchen darf. Die offenen Unterrichtsformen unterstützen dieses Prinzip. Außerdem besteht immer die Möglichkeit, Kinder der Klasse in bestimmten Bereichen zu „Experten“ zu machen, so dass sie selbst anderen Kindern helfen können. Dadurch hat auch in einer großen Klasse eine Kollegin Zeit für ein Kind, welches mehr Zuwendung seitens eines Erwachsenen braucht.

Eine äußere Differenzierung ist nach Absprache im Jahrgangsteam ebenfalls immer wieder möglich, so dass Kinder in homogenen Lerngruppen zusammengefasst sind. Dabei ist es auch möglich, dass jahrgangsübergreifend gefördert wird, d.h. ein Kind kann bei Problemen am Förderunterricht des darunterliegenden Jahrgangs teilnehmen und bei besonderen Stärken am Unterricht des darüberliegenden Jahrgangs. In letzter Konsequenz führt das gelegentlich zu einem freiwilligen Rücktritt des schwachen Kindes in den darunterliegenden Jahrgang (der Gesetzgeber sieht z.B. einen dreijährigen Verbleib in der Schuleingansphase in besonderen Fällen ohne Anrechnung auf die Schullaufbahn vor) oder aber zum Wechsel in den darüberliegenden Jahrgang. Dies bedarf natürlich einer umfassenden Beratung aller beteiligten Kolleginnen und der Eltern des jeweiligen Kindes. Überhaupt ist ein enger Kontakt zwischen den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler und der Schule dringend anzustreben, um die bestmögliche weitere Förderung für jedes Kind zu erzielen. (Im nächsten Schuljahr hoffen wir an der Initiative LemaS („Leistung macht Schule“) teilnehmen zu können, für die wir uns in diesem Jahr (2023) beworben haben und an der wir im Rahmen eines Pilotprojektes gemeinsam mit dem Röntgenmuseum schon 2023 einen kleinen Anteil hatten.)

Unser Lernzeitenkonzept bedient die Forderung nach individueller Förderung eines jeden Kindes sehr konkret: Jedes Kind hat erhält in der Regel einen Hausaufgabenwochenplan, an dem es ggf. individuell arbeiten kann.

Die Förderung des Sozialverhaltens gewinnt in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Die veränderte Lebenswirklichkeit unserer Kinder macht dies zwingend notwenig. So finden sowohl im Schulvormittag als auch am Schulnachmittag in der OGS verschiedene Sozialkompetenztrainings statt. Gemeinsam mit Kräften der OGS und des Schulsozialarbeiters sowie der Sozialpädagogischen Fachkraft werden hier Konzepte und Vorgehensweisen für einzelne Schülerinnen und Schüler oder Klassengruppen entwickelt und durchgeführt.

Dabei bedienen wir uns auch externer Fachleute wie z.B. der Psychologischen Beratungsstelle der Stadt Remscheid, der Katholischen Jugendagentur gGmbH Wuppertal, der Polizei, der Theaterwerkstatt Mülheim „Mein Körper gehört mir“, …

Um das Verantwortungsbewusstsein unserer Kinder täglich zu trainieren, gibt es die Patenschaften zwischen Klasse 1 und Klasse 3 bzw. 4. Es gibt Klassendienste, die jedes Kind fordern und auch einen Spielzeugausleihdienst für die Hofpausen, der von den Kindern selbst verwaltet wird. Durch die Aktion „Weniger ist mehr“ und die Teilnahme am „Piccobellotag“ lernen unsere Kinder außerdem sich verantwortungsbewusst unserer Umwelt gegenüber zu verhalten. Dies alles ist auch immer wieder Thema in den einzelnen Fächern.

Über die vorschulische Förderung siehe Kapitel: Konzept der Schuleingangsphase an der KGS Franziskus.

4.5 Unser besonderes Anliegen

4.5.1 Die Weiterentwicklung des Konzeptes zur „Individuellen Förderung von Jungen und Mädchen“ gemäß dem Gender-Mainstream

An unserer Schule sehen wir die besonderen Bedürfnisse, die sich bei Jungen und Mädchen bezüglich ihres sehr unterschiedlichen Lernens ergeben.

4.5.2 Ziele

- Hinterfragen des Rollenverständnisses von Jungen und Mädchen, um eigenes Verhalten zu verstehen und fremdes Verhalten besser verstehen zu können.

- Gelegenheiten schaffen, Gefühle wahrzunehmen und diese frei zu äußern im geschützten Raum der eigenen Geschlechtergruppe.

- Aufarbeitung von Konflikten (z.B. Pausensituationen) in der eigenen Geschlechtergruppe.

- Ausprobieren und Messen der eigenen Fähigkeiten z.T. im geschützten Raum der eigenen Geschlechtergruppe, dann aber auch in der gemischten Gruppe.

- Individuellen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen gerechter werden (z.B. Bewegungsdrang der Jungen, selbstvergessenes Lesen der Mädchen, usw.).

4.5.3 Erste Schritte, die an unserer Schule bereits getan werden

- Individuelle Leseangebote für Jungen und Mädchen, mit einer großen Auswahl an Sachbüchern.

- Die Arbeit mit Tablets und Apps, die erfolgreiches Lernen mit einem pädagogisch wertvollen Strategiespiel belohnen.

- Teilnahme an Wettkämpfen mit gemischten Gruppen

- Berücksichtigung beider Geschlechter bei der Klassensprecherwahl

- „Mein Körper gehört mir“-Theaterprojekt.

- Getrennte Stunden im bereich der Sexualerziehung

(…)

5. Konzept zur Gesundheitserziehung

5.1 Ziele

Die Gesundheitserziehung wird als gemeinsamer Erziehungsauftrag der Eltern und der Schule wahrgenommen. Ziel ist es, die Kinder zu einer gesunden Lebensweise zu erziehen und sie zu befähigen in der Zukunft für ihr eigenes körperliches, seelisches, geistiges und soziales Wohlergehen zu sorgen. Für alle in der Schule tätigen Personen soll sich die Schule zu einer „Gesunden Schule“ weiter entwickeln. Als Partner hierfür haben wir uns die AOK gesucht und werden von ihr durch das Projekt „Gesund macht Schule“ in allen unten genannten bereichen durch Fortbildungen und Materialkästen unterstützt.

5.2 Grundsätze

Die Gesundheitsförderung ist die gemeinsame Aufgabe aller am Schulleben beteiligten Personen. Sie soll sich positiv auf das Arbeiten und Leben der Kinder und der Erwachsenen in der Schule auswirken.

Die schulischen Rahmenbedingungen müssen so eingerichtet werden, dass sie zur Gesunderhaltung beitragen.

Gesundheitliche Bildung und Erziehung findet in allen Unterrichtsfächern statt und ist auch Aufgabe der offenen Ganztagsschule.

Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, muss immer wieder Präventionsarbeit geleistet werden.

Für die Nachhaltigkeit der Gesundheitserziehung muss durch fortlaufende Evaluation des Gesundheitskonzeptes und weiterführende Fortbildungen gesorgt werden.

5.3 Handlungsfelder

Auf dem Weg zu einer gesunden Schule haben wir folgende Handlungsfelder im Blick und setzen diese wie im Folgenden dargestellt um.

5.3.1 Bewegung und Entspannung

Wir halten konsequent an drei Sportstunden pro Woche in allen Jahrgängen fest. Diese werden (außer innerhalb des Schwimmunterrichts) in Einzel- und Doppelstunden erteilt. Der Sportunterricht folgt den Erfordernissen des Lehrplanes NRW und deckt alle darin genannten Inhaltsbereiche ab (siehe Arbeitsplan Sport). Soweit es personell möglich ist, wird für die Kinder der Klassen 1 und 2 eine wöchentliche Sportförderstunde angeboten, die durch eine geschulte Lehrkraft geleitet wird.

Um den Kindern Spaß an Bewegung, Erfahrungen in verschiedenen Sportarten, aber auch den Aspekt des sportlichen Wettkampfs nahezubringen, nehmen Schüler und Schülerinnen unserer Schule regelmäßig an Sportwettkämpfen teil (Schwimmwettkampf in Klasse 4, Basketballtreff in Klasse 4, S-CUP für Klasse 3 und 4 mit vorherigem Training als AG-Angebot).

Für alle Kinder findet einmal pro Schuljahr ein Sportfest statt, dass zumeist den Bereich Leichtathletik abdeckt, aber in regelmäßigen Abständen auch andere Sportarten bedient (alle vier Jahre, jeweils zur Fußball-WM Fußball-Sportfest, Lauftag oder ähnliches). Wichtig ist darüber hinaus, Bewegung in den Schulalltag zu integrieren, um dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen, aber auch um zu Bewegung anzuregen, wo diese zu selten ist. Darum werden in allen Jahrgangsstufen, insbesondere aber in den Klassen 1 und 2 immer wieder Bewegungspausen angeboten sowie Phasen der Bewegung in den Unterricht eingebaut. Für die großen Pausen stehen in unserer Garage bzw. in den Klassen zahlreiche Spielgeräte zur Verfügung, die jedes Kind ausleihen kann. Außerdem bietet der Schulhof mit einem großen Klettergerüst, zwei Tischtennisplatten sowie aufgemalten Spielen vielfältige Bewegungs- und Spielanregungen. Für ebenso wichtige Phasen der Entspannung und Ruhe bietet der Garten mit Sitzgelegenheiten den nötigen Rahmen.

5.3.2 Ernährung

Das Thema „Gesunde Ernährung“ ist Thema des Sachunterrichts in allen vier Jahrgangsstufen (siehe Arbeitspläne Sachunterricht). Besonders im Herbst wird dieses Thema auch sehr praktisch umgesetzt: Zu wechselnden Schwerpunkten (z.B. Getreide, Apfel, Kartoffel) wird bis zum Erntedanktag in allen Klassen thematisch gearbeitet und an unserem Erntefest klassenweise Passendes zubereitet. So entsteht immer ein sehr reichhaltiges und buntes Erntebuffet, von dem alle gemeinsam gerne essen und sich die gesunde Kost schmecken lassen.

In der täglichen Arbeit unterstützen wird eine gesunde Ernährung der Kinder durch regelmäßiges Thematisieren des Frühstücks in den Pausen. Außerdem machen wir die Kinder darauf aufmerksam, dass Wasser als Getränk in der Schule am sinnvollsten ist („Wasserchallenge“). Ergänzend finden regelmäßige Aktionen statt, wie zum Beispiel eine Projektwoche zur gesunden Ernährung. Auch unsere OGS unterstützt diese Maßnahme.

5.3.3 Kenntnisse über Körper – den Körper gesund halten

Das Thema „Mein Körper“ findet sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Sachunterricht aller Jahrgangsstufen wieder (siehe Arbeitspläne Sachunterricht). In Klasse 4 kommt als Besonderheit der Sexualkundeunterricht hinzu, der ebenso Teil des Sachunterrichts ist. Der Sinn dahinter ist, dass je mehr die Kinder über die wunderbaren Funktionen des Körpers wissen, desto weniger führen sie ihm ungesunde Substanzen zu.

In der täglichen Unterrichtspraxis achten die Lehrkräfte auf regelmäßiges Lernen mit allen Sinnen, angepasste Stuhl- und Tischhöhe und besprechen mit den Kindern immer wieder nötige Maßnahmen der Hygiene im Alltag (Niesen in die Armbeuge, Hände waschen nach dem Toilettengang und vor dem Frühstück u.ä.). Alle unsere Klassenräume in Lüttringhausen sind darüber hinaus schallgedämmt.

Ergänzend besucht uns der Schulzahnarzt in regelmäßigen Abständen, um mögliche Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen. Ein Besuch in den Hygieneräumen des Gesundheitsamtes wird zusätzlich durchgeführt.

5.3.4 Psychosoziale Gesundheit

Auch im Bereich der psychosozialen Gesundheit steht Prävention an erster Stelle. Hierfür sehen wir als grundlegenden aber auch als wichtigsten Punkt unsere Schul- und Pausenordnung, die ein friedliches und für alle entspanntes Zusammenleben gewährleisten solle.

Um eine grundlegende Wertschätzung der Schule als solche zu unterstützen, aber auch um eine positive Atmosphäre zu schaffen, legen wir viel Wert auf eine ansprechende Gestaltung der Klassenräume. Fortlaufend wird das gesamte Gebäude möglichst ansprechend dekoriert und so sauber wie möglich gehalten. Dabei helfen als Teil unseres Erziehungsauftrages und zur besseren Identifikation mit der Schule die Schüler selber mit (Ordnungsdienste).

Prävention bieten Teambildungskurse, die unser Schulsozialarbeiter anbietet. Hier wird gruppenpädagogisch zum Thema Gewaltprävention und Konfliktlösungen gearbeitet. Bei besonderen Problemen im Bereich der psychosozialen Gesundheit von Kindern arbeiten wir mit dem Schulpsychologischen Dienst der Stadt Remscheid (Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern, Beratung von Lehrern) zusammen. Auch die Kooperation mit dem SPZ Remscheid bzgl. dort in Behandlung befindlicher Kinder wird praktiziert.

5.3.5 Sicherheit und Schutz

Im Bereich Sicherheit und Schutz der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler führen wir folgende Maßnahmen durch:

Jeder soll sich an unserer Schule sicher und geschützt fühlen. Aus diesem Grund haben wir die „Fische“ (s.o.) in den Klassen. Führen aber außerdem auch Gesprächsrituale zur Streitschlichtung in jeder Klasse ein, die die Kinder hinterher ggf. selbst durchführen können.

Verkehrserziehung: Die Verkehrserziehung ist Teil des Sachunterrichts vom ersten Schuljahr an und zieht sich durch die gesamte Grundschulzeit (siehe Arbeitspläne Sachunterricht). In Klasse 3 und 4 liegt hier der besondere Schwerpunkt auf dem Radfahrtraining in Kooperation mit der Polizei. Darüber hinaus nehmen wir jährlich an der Polizei-Aktion „Siehst du mich?“ zur Sensibilisierung für helle Kleidung im Winter und angepasste Fahrweise vor Schulen teil.

Missbrauch: Präventiv wird dieses Thema schon in den Klassen 1 und 2 behandelt, sehr sensibel und kindgerecht mit Hilfe der Bilderbücher von Veronica Ferres „Nein mit Fremden geh ich nicht“ und „Fass mich nicht an!“. Für die Jahrgangsstufe 4 wird jährlich das Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ vorgeführt. Zur konkreten Sicherheit der Kinder sind die Eingänge der Schule während der Schulzeit (außer während Pausen) nicht von außen zu öffnen.

Sicherheit im Internet: Auf Gefahren im Internet wird regelmäßig bei gegebenen Anlässen hingewiesen. Die Kinder der vierten Klassen bearbeiten das Internet-ABC. (Siehe Medienplan)

(…)